鈴木 浩 教授

各社での経験を通して思うのは「工学知識・技術を持ったデザイナーは強い」という事です。モノの構造や動きなど、仕組みを理解していると、カタチの必然性に気づき、新しいデザインの創造につながります。私が実践で得た知見や技術を本学科の学生に伝え、理念とする「機能・性能からデザインする」を共有し、共に未来のモビリティを探究し続けていきたいと考えています。そして、「社会に貢献する技術者の育成」という本学のミッションに向けて指導を続けます。

| 教員歴 |

|

モビリティ(乗り物)×モノゴト

「モノ」と「コト」を「モノゴト」として捉える

また、企画立案から顧客の課題を定義し、解決策を見出すデザイン思考に軸足を置きつつ、感性や直感、想像力を重視する視点からアート思考の発想プロセスも取り入れて、新しいアイデアの創造を推進しながら問題にアプローチするクリエイティブなアイデア発想法を探究しています。

具体例として、企業在籍時に手がけたリアコンビネーションランプがあります。万華鏡をヒントに、従来の万華鏡には無い多重反射で立体的に映し込む効果により新たな構造を発明し、意匠登録だけではなく技術特許も取得しています。このデザインによってLED光源を減らし省資源、省電力を実現しました。環境に優しいだけではなく、安全や危険を知らせるランプが美しく輝くことで豊かな生活に寄与するとして、2011年にグッドデザイン賞を受賞しました。モノからコト、その先の社会に貢献したといえるデザインです。

意匠登録:韓国特許庁 (現代自動車) 意匠登録番号569135(点灯前) 598199(点灯時)

特許登録:ランプ器具 (現代自動車日本技術研究所) 特開2009-64774(P2009-64774A) , 2009

Hyundai Motor Company : 6th Sonata Hybrid

2011年度 グッドデザイン賞を受賞

2011年度 グッドデザイン賞式

トヨタ自動車:2nd HARRIER / 2nd Lexus RX330

トヨタ自動車:東京モーターショー2003 SU-HV1

トヨタ自動車:Origin

トヨタ自動車:11th Crown Estate

トヨタ自動車:6th CAMRY GRACIA

トヨタ自動車:3rd CARINA ED

Hyundai Motor Company : フランクフルトモーターショー2007 i-Blue

Hyundai Motor Company : 東京モーターショー2005 NEOS-3

スバル:先行デザインステージにおける5th Impreza 4Dr,5Dr と 3rd CROSSTREKのチーフデザイナーを担当

※下記参考は先行デザインから発展した量産型

スバル:5th Impreza 4Dr

スバル:5th Impreza 5Dr

スバル:3rd CROSSTREK

https://global.yamaha-motor.com/jp/design_technology/design/awards/

ヤマハ発動機:MOTOROiD

・IDEA GOLD受賞 2018

・iF Design Award受賞2019

ヤマハ発動機:MOTOROiD

・Red Dot Award luminary 受賞(コンセプト部門最高賞)2018

ヤマハ発動機:MT-09

・Red Dot Award Winner受賞 2022

・iF Design Award受賞 2022

ヤマハ発動機:YZF-R7

・Red Dot Award Winner受賞2022

・iF Design Award受賞 2022

・Good Design Award受賞 2021

ヤマハ発動機:Tricity300

・Red Dot Award Winner受賞 2021

・iF Design Award受賞 2021

・Good Design Award受賞 2020

・JIDA Design Museum Selection 2024

ヤマハ発動機:EC-05

・German Design Award 受賞 2020

ヤマハ発動機:Ténéré 700

・Red Dot Award Winner受賞 2020

・iF Design Award受賞 2020

・JIDA Design Museum Selection 2020

ヤマハ発動機:SR400 40th Anniversary Edition

・Good Design Award受賞 2019

ヤマハ発動機:NIKEN

・Red Dot Award best of the best受賞 2019

・Good Design Award受賞 2018

・JIDA Design Museum Selection 2019

ヤマハ発動機:FZS-FI

・India Design Mark 受賞 2018

ヤマハ発動機:XMAX300

・Red Dot Award 受賞 2018

・Good Design Award受賞 2017

ヤマハ発動機:XSR900

・Red Dot Award best of the best受賞 2017

・iF Design Award受賞 2017

・IDEA Finalist受賞 2017

・German Design Award 受賞 2018

ヤマハ発動機:受け入れられる非常識 "Night Fluo"

・AUTO COLOR AWARDS グランプリ受賞 2017

ヤマハ発動機:ヤマハのCMFGデザイン戦略

・AUTO COLOR AWARDS 特別賞受賞 2016

ヤマハ発動機:RBシリーズカラー戦略

・AUTO COLOR AWARDS 特別賞受賞 2015

ヤマハ発動機:Sports Ride Concept

・日本カーデザイン大賞 ゴールデンマーカートロフィー(コンセプトカー部門) 2015

特別講座を通じて専門スキルを向上

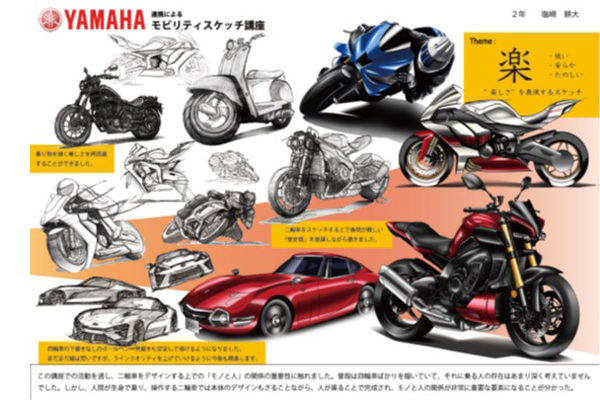

一方で、専門性を高める特別講座として「モビリティスケッチ講座」を開講しています。ラフスケッチやレンダリング(デザインプロセスにおいてデザインの方向性や完成形を示すために描かれたイラスト)の技術的な指導を通じて、立体を捉える基礎力や視覚伝達スキルの修得を目的としています。講座を通じて、「形状の立体構築や人が乗った時のバランスなど、モノだけではない表現と視点を持つ意識が生まれた」「視野が広った」「全体の構造を理解しながら描き、なぜこの形なのか分かって楽しかった」など、受講生にとって新たな気づきや課題を得る機会となっています。解しながら描き、「なぜこの形なのか分かって楽しかった」など、受講生にとって新たな気づきや課題を得る機会となっています。

モビリティスケッチ講座~総合デザイン学科×ヤマハ発動機~を実施 | 2023.04.06※

2023年度 卒業生:氏原陸大さん(現 トヨタ自動車株式会社 ビジョンデザイン部 勤務)

2024年度 卒業生:塩崎耕大さん(現 株式会社シマノ デザイン部 勤務)

社会実装を目指す(地域や企業、他大学と連携し、社会と学生、学生同士の接点を創出)

2024年10月には、産官学民の共創体制であるのFujisawaサスティナブル・スマートタウン(Fujisawa SST) コンソーシアム(代表会員パナソニックグループ)に学術会員として参画しました。同コンソーシアムが藤沢市で展開する街づくりプロジェクトFujisawa SST のなかで、今後は、移動課題に向けたモビリティ単体のデザイン開発だけではなく「人と人を繋げる」ためのモビティデザインの研究を進めていく予定です。

Fujisawa SST:学術会員_湘南工科大学

湘南工科大学がFujisawa SSTコンソーシアムに学術会員として参画 | 2024.11.05

2024年12月10日:株式会社小糸製作所 技術本部 デザイン開発部 部長 延原賢治氏

同開発部 藤井圭佑氏

総合デザインプロジェクト1Bで小糸製作所と連携した特別講義を実施 | 2024.12.17

2025年4月11日:三菱重工業株式会社 技術戦略推進室 先進デザインセンター

未来構想グループ グループ長 青柳新吾氏

同センター 主席研究員 人間中心設計専門家 塚原啓介氏

総合デザインプロジェクト3Aで三菱重工と連携した特別講義を実施 | 2025.04.28

2025年4月15日:株式会社GKダイナミックス CMFG動態デザイン部 兼 経営戦略部

シニアディレクター 井上弘介氏

同部デザイナー馬塲まゆみ氏

総合デザインプロジェクト3AでGKダイナミックスと連携した特別講義を実 | 2025.04.30

2025年4月18日:ヤマハ株式会社 デザイン研究所 所長 川田学氏

総合デザインプロジェクト3Aでヤマハ・デザイン研究所と連携した特別講義 | 2025.05.20

2025年4月22日:トヨタ自動車株式会社 クルマ開発センターデザイン統括部 グループリーダー種村寿一氏

同センタービジョンデザイン部 UXデザイン室氏原陸大氏

(工学部 総合デザイン学科2023年度卒業生)

総合デザインプロジェクト3Aでトヨタ自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.05.13

2025年4月25日:シャープ株式会社 総合デザインセンター グローバルコミュニケーションデザイングループ 兼 デザインマネジメントグループ 桑原隆彰氏

総合デザインプロジェクト3Aでシャープと連携した特別講義を実施 | 2025.05.15

2025年7月11日:日産自動車株式会社 グローバルデザイン本部 デザインビジネスマネジメント部 部長 戸根隆裕氏、同部 シニアスペシャリスト(採用・教育担当)西村顕氏、アドバンスドデザイン部 CMFデザイナー 桐山めぐみ氏

総合デザインプロジェクト3Aで日産自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.07.16

2025年7月29日、いすゞ自動車株式会社 デザインセンター プロダクト&ストラテジーグループ 採用担当 平田順氏、デザイナー 石田惇師氏、クレイモデラー 相田昌紀氏、デジタルデータ 篠崎優希氏

総合デザインプロジェクト3Aでいすゞ自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.08.29

2025年8月21日~22日、総合デザイン学科の1年次生3人が「二輪デザイン公開講座」に参加

総合デザイン学科の1年次生3人が「二輪デザイン公開講座」に参加 | 2025.09.11

2025年9月26日、トヨタ自動車株式会社 クルマ開発センター ビジョンデザイン部 デザイナー 氏原陸大氏(工学部 総合デザイン学科2023年度卒業生)

卒業生のトヨタ氏原さんが附属高校技術コースの授業に登壇 | 2025.10.09

2025年10月10日、株式会社シマノ デザイン室 大瀬戸葉子部長、同社デザイナーの塩崎耕大氏(本学 総合デザイン学科 2024年度卒業生)

総合デザイン学科がシマノと連携した特別講義を実施 | 2025.11.01

2025年12月12日、総合デザイン学科がホンダと連携した特別講義を実施

総合デザイン学科がホンダと連携した特別講義を実施 | 2025.12.24

2025年12月13日、総合デザイン学科 鈴木浩研究室が「オートカラーアウォード2025」を視察

総合デザイン学科 鈴木浩研究室が「オートカラーアウォード2025」を視察 | 2025.12.23

大学連携:千葉大モビリティデザイン・根津ゼミと大学間研究室交流会を開催

https://www.shonan-it.ac.jp/topics/20250306_02/

二級無人航空機操縦士免許や一級小型船舶操縦士免許を取得してモビリティの領域を更に拡げています。

教員紹介

関連リンク

- 総合デザイン学科がホンダと連携した特別講義を実施 | 2025.12.24

- 総合デザイン学科 鈴木浩研究室が「オートカラーアウォード2025」を視察 | 2025.12.23

- 総合デザイン学科がシマノと連携した特別講義を実施 | 2025.11.01

- 卒業生のトヨタ氏原さんが附属高校技術コースの授業に登壇 | 2025.10.09

- 総合デザイン学科の1年次生3人が「二輪デザイン公開講座」に参加 | 2025.09.11

- 総合デザインプロジェクト3Aでいすゞ自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.08.29

- 総合デザインプロジェクト3Aで日産自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.07.16

- 総合デザイン学科の1年次生が企業ミュージアム「いすゞプラザ」を訪問 | 2025.07.16

- 総合デザインプロジェクト3Aでヤマハ・デザイン研究所と連携した特別講義 | 2025.05.20

- 総合デザインプロジェクト3Aでシャープと連携した特別講義を実施 | 2025.05.15

- 総合デザインプロジェクト3Aでトヨタ自動車と連携した特別講義を実施 | 2025.05.13

- 総合デザインプロジェクト3AでGKダイナミックスと連携した特別講義を実 | 2025.04.30

- 総合デザインプロジェクト3Aで三菱重工と連携した特別講義を実施 | 2025.04.28

- 千葉大モビリティデザイン・根津ゼミと大学間研究室交流会を開催 | 2025.03.06

- 総合デザインプロジェクト1Bで小糸製作所と連携した特別講義を実施 | 2024.12.17

- 湘南工科大学がFujisawa SSTコンソーシアムに学術会員として参画 | 2024.11.05

- 「MOTOROiD2」の展示&デモを開催しました | 2024.04.23※

- モビリティデザインの実践※

- モビリティスケッチ講座~総合デザイン学科×ヤマハ発動機~を実施 | 2023.04.06※

研究キーワード

| #自動車・バイク #航空・宇宙 #ヒューマンインタフェース #VR・AR #プロダクトデザイン #エンジニアリングデザイン #地域連携 #海 #ドローン |